INDEX

- 横目流し目 残念だったろうな

- Prof. Tagawa の揺れる音楽道 #90

- 清水哲男のサンクチュアリ いきいき亭近江町店

- 揺れて歩く人々の問い

- しみてつコラム 冒険者たち

- 清水哲男新刊書のご案内

- ご購入のご案内

===

横目流し目 残念だったろうな

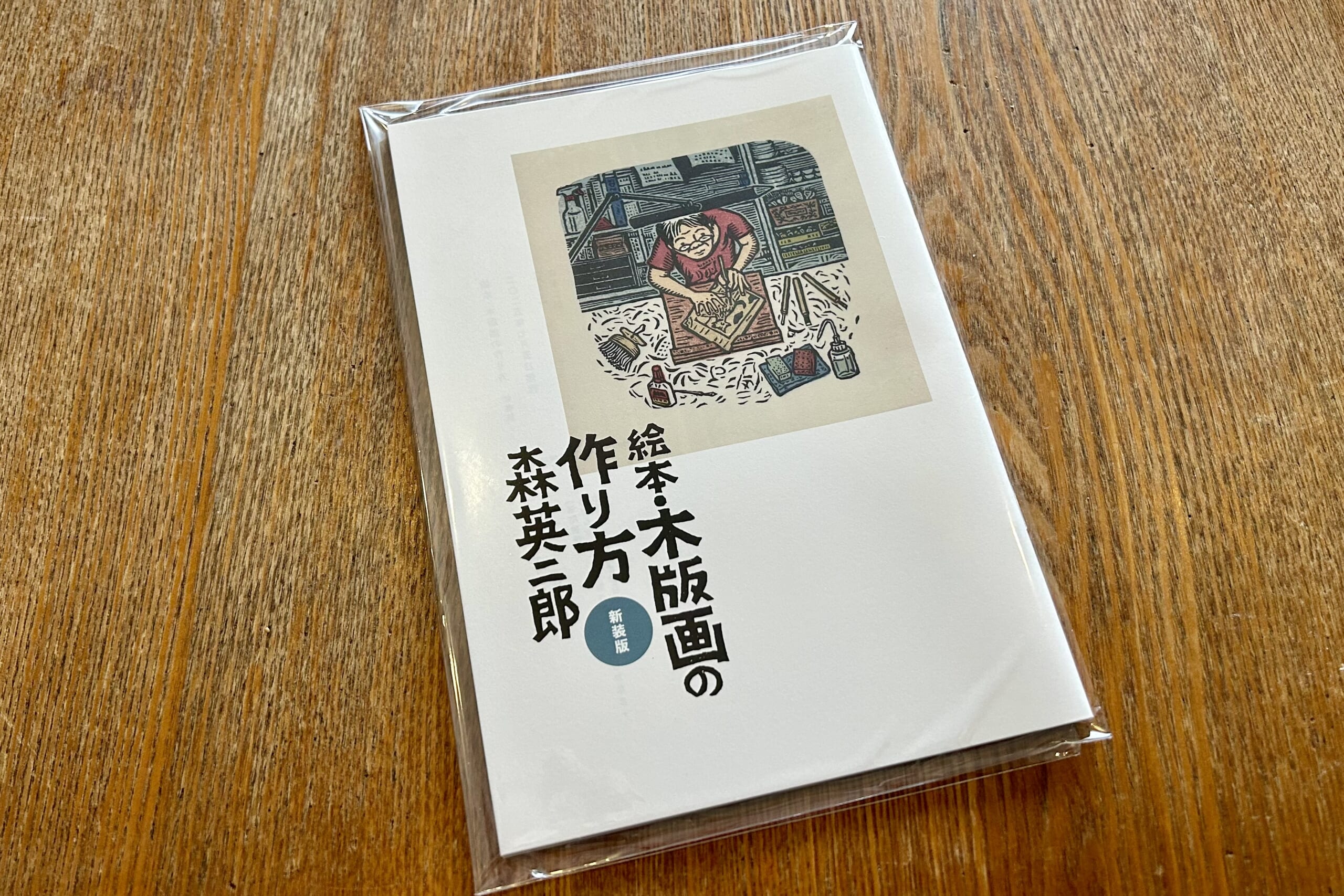

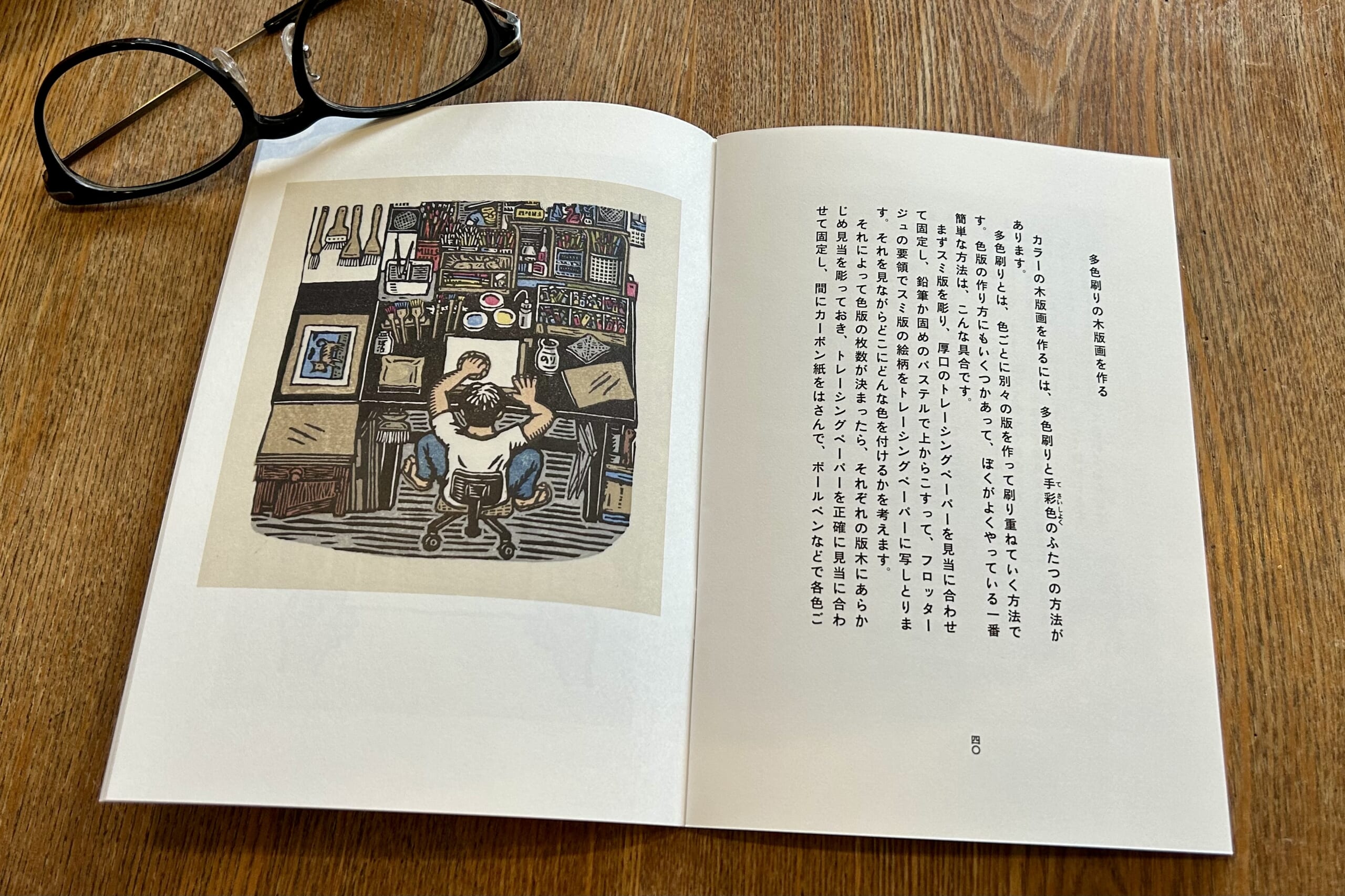

「絵本・木版画の作り方」森英二郎。

今日届いた本のタイトルです。森英二郎さんは版画家でイラストレーター。森さんの作品は僕が敬愛するフォークシンガー金森幸介さんのアルバムジャケットやライブのフライヤーを飾ったり、歌詞集の挿画になったりで、ずいぶん前から目にしてきました。で、とっても好きなんです。

特に歌詞集『心のはなし』は掲載された30曲全てに版画が添えられ、僕の中ではメロディと歌詞とイラストが一体になってとっても優しい世界が出来上がっているのです。幸介さんの歌は英二郎さんの版画無くしては僕の中で成立しないと言い切っていいくらいの存在なのです。その英二郎さんが自らの版画の作り方を1冊にまとめたのがこの本です。20年以上前にそういう本を出されたことは知っていました。欲しいなとは思っていたのですがどこを探してもなくて諦めていました。ところが20年前はモノクロだったけど、今度カラー版で新装版を出すと。もちろん即買いでした。

僕は人の仕事を見るのが好きです。出来上がった作品や仕事そのものはもちろんですが、その人の仕事への姿勢とか考え方、進め方、楽しみ方や苦労などそのプロセス全体を見るのが好きなのです。この56ページの本の中には英二郎さんの仕事の全てと言ってもいいいろんなことがギュッと凝縮されている、コンパクトだけれど必要なことは全て書かれていると思いました。

ふと無名の指物師として生涯を閉じた父を思い出しました。父の仕事を文章と写真で可視化しようとしたことがありました。それを父に話すと「やめとけ。そんなことしても詮ないことや。俺はそこにはおらん」と。おそらく父の仕事を理解することなく書いても人に伝わらないと言っているのだと思いました。家業を継がなかった僕に対する嫌味だとずいぶん長い間思っていたのです。でも英二郎さんの本を読んで思い直しました。父は言いたかったのでしょう。それはその仕事の楽しさをいちばんよく知っている本人が書かなければ伝わらないと。意味がないと。「お前が書いたのでは仕事の楽しさも伝わらんやろ」と。僕は指物師という仕事が嫌いでしたから。

「絵本・木版画の作り方」読むと、森英二郎という人が本当に楽しみながら版画を作っているということが伝わってきました。ああ、楽しそうだなと。そして僕も版画をやってみようかなと思いました。

父の仕事をそばで見ていて、楽しそうだな、やってみたいななどと思わなかった僕に、父の仕事を本にまとめるなど考えてはいけないことだったんだと思いました。父はずいぶん残念だったろうな。

===

Prof.Tagawaの揺れる音楽道 #90

Le repos mélancolique

Le soir d’automne était un moment de repos rempli de mélancolie.

憂愁に満ちた休息

秋の夕暮れは憂愁に満ちた休息のひとときだった。

Music by F.tagawa

Photo by T.Shimizu

©︎F.Tagawa, T.Shimizu & office432. 2025

===

清水哲男のサンクチュアリ

いきいき亭近江町@近江町市場, 金沢市上近江町

近頃金沢にはまっている。ひょっとすると生まれ育った京都より好きなまちかもしれない。京都は大きくなりすぎた。まちの規模は変わらない。が、毎年5000万人以上が観光で訪れる大きなまちになった。長年暮らしてきた京都人にとっては年々「車両感覚」とでも呼ぶべきまちの感覚を失いつつある。自分のまちではなくなりつつあると言ってもいいかもしれない。端的な例は京の台所と呼ばれた錦市場だ。かつて買い物かごを持って毎日の買い物をしていたおばさんたちの姿はない。日々の食材の仕入れに駆け回っていた料理人の姿もない。そういった食材を扱う店も姿を消しつつある。残ったのは夥しい数の外国人観光客とそれを目当ての飲食店だ。およそ京都の雰囲気ではない。

金沢は京都が失いつつある情緒と景観を色濃く残している。東京からの新幹線が開通し外国人観光客は増え続けているが、金沢はまだまだ落ち着いた中にある。その情緒と景観を楽しみに金沢に出かけるのだ。

21世紀美術館のような新しい施設、香林坊、片町のような繁華街もいいが、私はなんと言っても近江町市場が好きだ。観光化が否めないとはいうものの錦市場が失った情緒、景観、それにまちに対する市場としての機能が残っているからだ。金沢の台所だ。

買い物をするでもなくただぶらぶらするだけでも楽しい。あちこち店を見てまわり、うまそうな地のものに目をつける。生きのいい地魚、新鮮な地野菜が並ぶ。顔馴染みになった料理屋の大将があれこれ仕入れている風景に出くわす。今夜は大将の店を訪ねることにしようなどと思う。

それよりも昼飯、いや昼酒だ。観光客の増加につれ食事を提供する店も多い。観光客目当てと言ってもいいだろう。それはどこに行っても同じことだ。店を物色しながら歩く。中には「和食の鉄人」道場六三郎が常連だという店もある。が、外からのぞくかぎりまだまだ早い時間なのにどこもそこそこ混んでいる。

ようやく腰を落ち着けたのは武蔵口の小体な寿司屋いきいき亭近江町だった。10人も入ればいっぱいになるほど小さい。横にテントを立ててテーブルの席を設えてはいたが、やはりここは待ってでも店内のカウンターにつきたい。

ほとんどの客が海鮮丼や寿司を注文している。食事をしているのだ。我々は昼酒をとやってきた。客数が限られているだけに少々気づつなくおねえさんにたずねる。「ちょっと飲んでいいですか」と。「どうぞどうぞ」ということで肴(あて)になるようなものを注文する。

白バイ貝の肝煮、トラフグの煮こごり、それに刺し盛りをと少々腹の足しにと寿司6貫。

つきだしの白イカの煮物でビールを2本。白バイ貝の肝煮が出てきたところで酒を。肝煮も煮こごりも実に酒に合う。うまい。刺し盛りを待っている間に隣客の頼んだ海鮮たっぷりのいきいき亭丼を見る。ご飯の上に刺身を盛った丼ではなく、ご飯と刺身が別々に出てくる。十分肴になるじゃないか。ということで刺し盛りをキャンセルしていきいき亭丼を。

いきいき亭丼にはローカル(2200円)、ワールド(3300円)と2つの種類がある。ローカルは地元でとれた魚ばかり、ワールドは地中海のマグロなども入る。ちょっと思案したがワールドを注文した。言うまでもなく、これは酒の肴にピッタリだった。他にも海鮮丼には様々な種類がある。

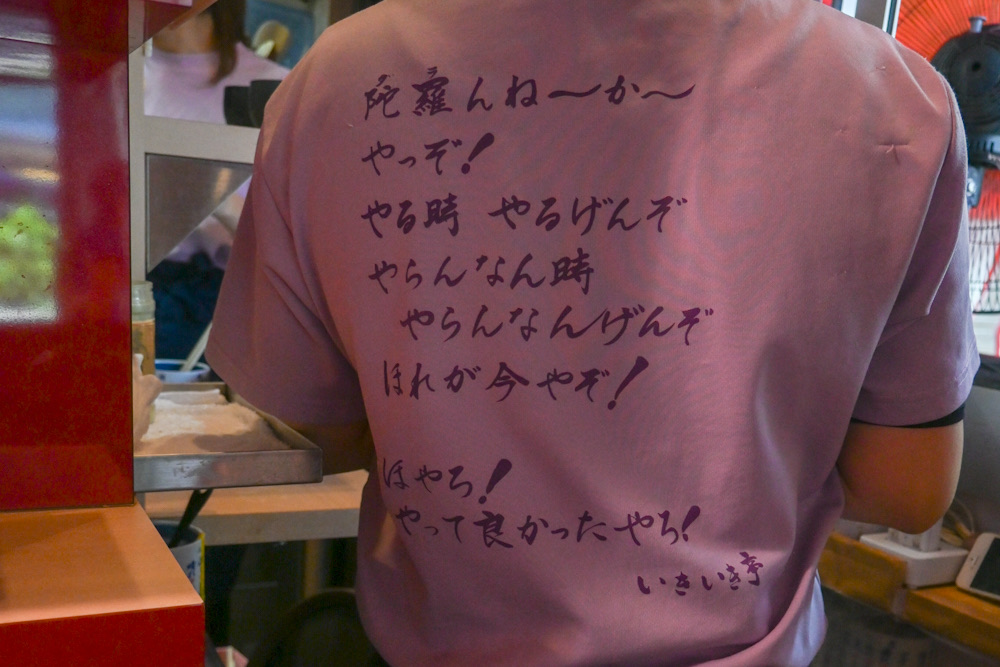

おねえさんたちの着ているTシャツのバックプリントが気になった。金沢の方言らしい。この地に縁のある同行者が京都弁に翻訳してくれた。

あほちゃうか

やるで!

やる時はやるんやで

やらなあかん時は

やらなあかんねん

それが今や!

そやろ やってよかったやろ

こんな感じだという。陀羅は「アホ、バカ」の意味だが愛情がこもった「アホやなあ」くらいの意味だと。なるほどな、と思う。愛情のこもった叱咤と言うわけだ。その言葉、ありがたく頂戴して昼酒は続いた。小体な店で長居は申し訳ないなとは思いつつ。

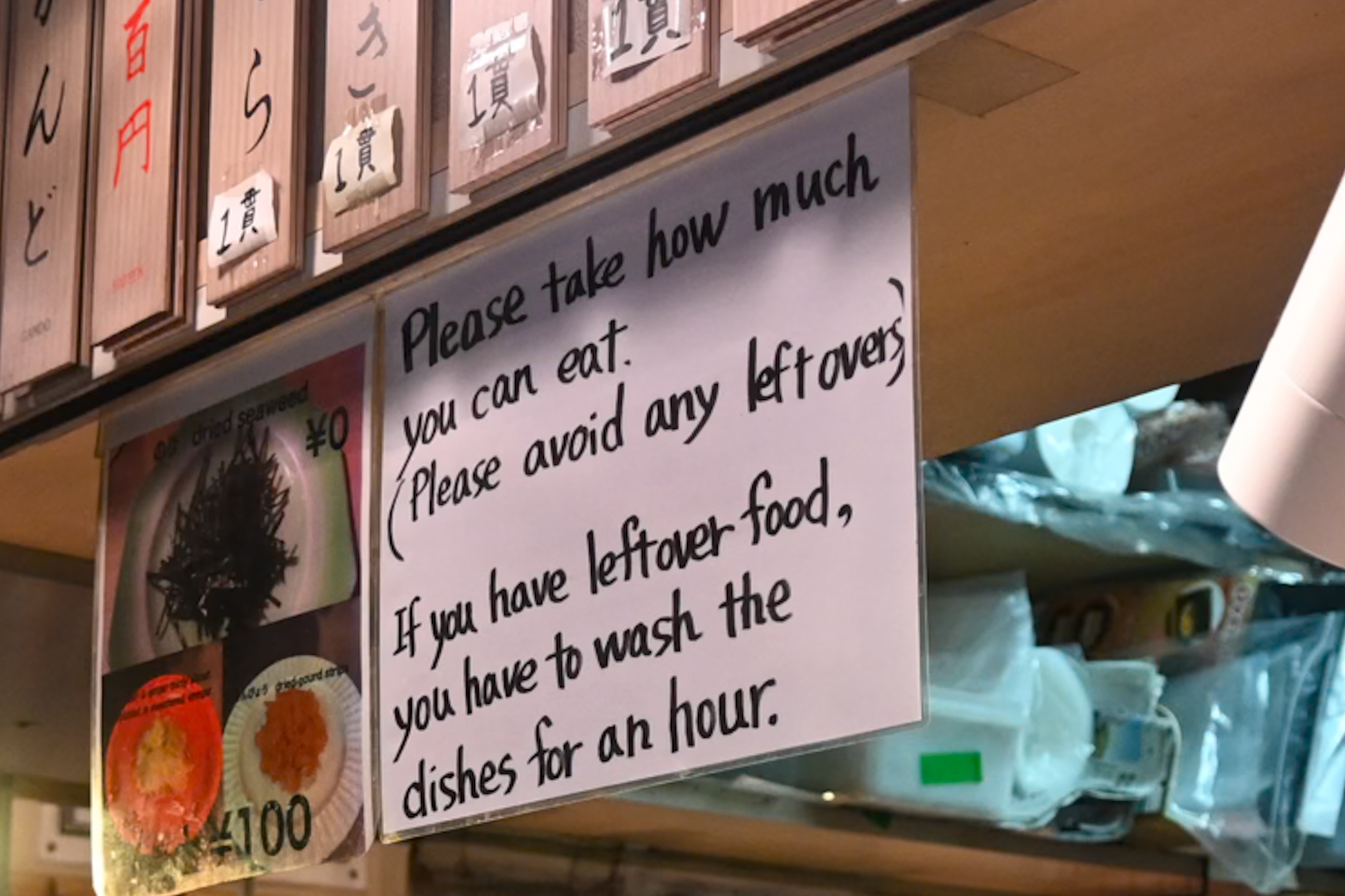

席を立って英語の張り紙が目についた。

食べられるだけ注文しろ。もし食べ残したら1時間皿洗いをしなくてはならないと。完全に外国人観光客向けだ。いいなと思った。観光客の食べ残しはあちこちで見かけた。金を払ったんだからどうしようと勝手じゃないかと言われそうだが、そこはちゃんと考えて注文しようよと。ごく当たり前のことだが、わざわざこんな張り紙をしないといけないなんて。提供する側として残念な思いをしてきたんだなと少々同情してしまった。金沢にまた1軒お気に入りの店ができた。

いきいき亭近江町店

金沢市青草町88近江町市場館1F

===

揺れて歩く人々の問い

「感性を磨く」とはどういうことだと思いますか?

今回の問いは清水哲男が思い悩んでいることを皆さんにおたずねします。

皆さんは「感性を磨く」とはどういうことだと思いますか? 難しいかもしれませんができるだけ短く言い換えるとどうなると思いますか?

ーー

古藤只充さん

「感性」というと、なにか感覚的なことのように聞こえるけど、結局はその人が持ってる知識に基づいた、対象への評価基準みたいなものではないでしょうか? 老人は感性を磨く前に歯を磨きましょう😅

ーー

後野典子さん

ちょっとわからないものを観たり聴いたり経験して、知識や自分が気づいてない感覚を増やすのが感性を磨くことかと、と思ってますが。歯は磨かないとね!

ーー

松園功さん

「覚える」だと思います。感覚!

ーー

高山富士子さん

いろんなものを食ってみることかな。あちこちで。あ、食い物の感性だけだけど♫

ーー

Masako Fujiiさん

私の思う感性を磨く…は、身につけるみたいな事だと思います。

習い事を例にすると最初言われた通り訳も分からずやってるだけ。

それが数をこなす事や先生の言葉等から色んなものを受けとって、いつのまにか自然な所作が身につく。誰でも上達する訳ではなく何年経ってもアカン人もいますけどね〜

ーー

コメントいただいた皆さん。ありがとうございました。コメントは以下のページからもご覧いただけます。

https://m.facebook.com/groups/1651099238372682/permalink/3308358055980117/

次の問いは次回ライブ配信時にお知らせします。〈揺れて歩く人々の対話テーブル〉でお気軽にコメントくださいね!

===

しみてつコラム

冒険者たち

「なぜ、人は今も冒険に憧れるのか」をテーマにした雑誌が届いた。世界を舞台に活躍する冒険家を特集したものだ。そして誰もが冒険に憧れ、冒険心を胸に秘めていると。

確かに僕も若い頃はリュックを担いで1年の大半を旅の空の下で過ごしていた。気がつくと歩いて日本を何周かするなどという馬鹿げた時間の過ごし方をしていた。冒険とまではいかないが、そんな生活に人は関心し羨ましがった。歩いてとは勇気があるなあ。未知の土地を目指そうという勇気はどこからくるのかと。

移動し続ける、歩き続けることは勇気のいることだったのだ。人に言われてはじめて気づいた。僕にはその勇気があると。僕に言わせれば、それは未知の土地を目指す勇気ではなく、社会からドロップアウトし一生を旅で過ごしてもかまわないという勇気なのだ。

しかし僕は1カ所にとどまり生き抜く勇気があることも知った。30年くらい前のことだ。南西諸島のひとつにしばらく滞在したことがあった。そこで生まれて80年、一度も島の外に出たことがないという男性に出会った。そのことをある詩人に話すと「青い牢獄だな」と言った。「海に囲まれ、海に閉じ込められ、どこにもいけないのだ」と。しかし老人は笑った。

「どこかに行こうと思ったことはない」と。土地を切り開き、作物を植え育て、牛を飼い、漁に出る。そんな毎日を80年続けてきたのだと。知らない土地を見たい知りたいとも思わなかった。この小さな島でも知らないことだらけだ。毎日新しい発見だよと笑った。

2人の子どもは島を出て都会で暮らしていた。一緒に暮らそうと言うが老人は決して首を縦に振らなかった。ここが俺の生きる場で死ぬ場だと。その言葉通り老人は94歳の誕生日まで畑を耕し静かに旅立った。僕は訃報を聞いて思った。老人は自身の人生を自分の場所で深く生きたのだと。それは明日という未知の世界をたずねる旅であり冒険だったのだと。

未知を解き明かすことが冒険だとすれば、未知の世界を目指した移動することだけが冒険ではない。同じ場所にいながら明日という未知と向き合い、自分のものとして獲得してゆく。それも冒険なのだ。旅なのだ。

老人は確かに冒険者だった。

===

好評販売中!

『時間の隨』ご購入はこちらから

著者が本著の中で目指したのは流れ行く時間の可視化です。身の回りの何気ない風景、漂う空気、そして人々との出会いを縁に時間を紡いでいきます。

今回は完全私家版としての上梓です。大手書店、Amazonなどでの取り扱いはありません。購入ご希望の方は下記URLからどうぞ。

https://shop.office432.jp/items/103499501

● ● ●

★清水哲男YouTubeチャンネル

The Dancer of Passion

荒木菫(あらきすみれ)

命の時間と向き合い、決して諦めることなく踊り続ける。

Another Moonlight@SPACE Mu, 2025.06.22

それでも人生は続く。生きることが前衛。踊ることがレジスタンス。人生に完結はあるのか?僕らはそれぞれの到達点をざまざまな想いを込めて踏みしめているだけかもしれない。でも、何かに挑み続けるというのはそういうことなんだと思う。そうして、完結するよりも挑み続けていられることに満足するのだ。そこに生きる意味があるのではないか。僕はそう思う。

★清水哲男YouTubeチャンネルの登録はこちらから!

https://www.youtube.com/@office432

★揺れて歩くニュースバックナンバーはこちらからどうぞ。

https://interearth.jp/archives/category/mail-magazine

★「揺れて歩く」ご購入のご案内

「揺れて歩く ある夫婦の一六六日」は下記のネット通販をご利用ください。

清水哲男事務所のBookShopでは銀行振込、クレジットカード決済となります。

清水哲男事務所のBook Shop

https://shop.office432.jp/

【「揺れて歩く ある夫婦の一六六日」概要】

頁数:192p

体裁:B5変形横型(182mm×210mm)

ISBN:978-4909819086

2020年4月15日 初版発行

価格:2420円(本体2200円+税)

======

最後までおつきあいありがとうございました。

本メールマガジンは原則毎月2回隔週にお届けいたします。

次号は8月22日(金曜日)配信予定です。

発行:揺れて歩くニュース編集室

発行者:清水哲男

Mail:info@office432.jp

揺れて歩く人々の対話テーブル

https://www.facebook.com/groups/1651099238372682/

【揺れて歩く&妄想ラジオ】第2、第4金曜日 20:00〜21:00

https://www.youtube.com/@office432